2024年01月24日

不登校と医療

※ 長いけどとても大切な内容なので

気合い入れて読んでいただきたいですっ (笑)

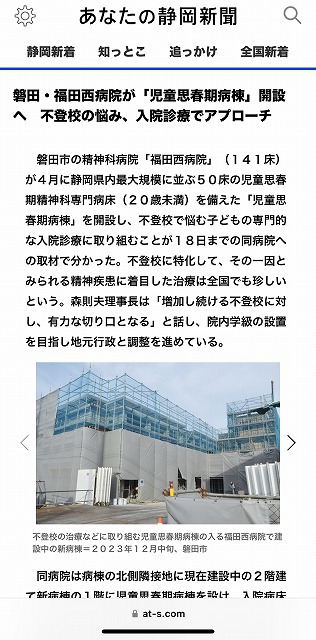

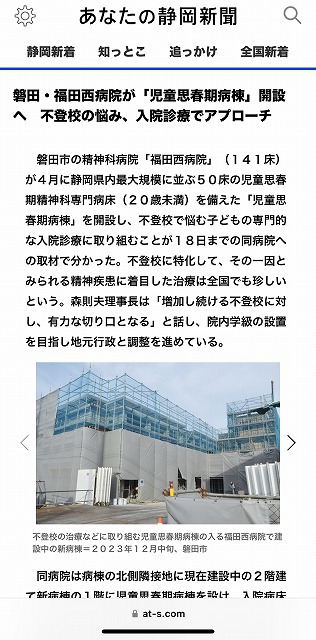

「“不登校治療”(?)のための入院病棟」

を開設するとのこと。

“絶対悪”と非難するわけではありませんが、

精神医学の見地から見ても

非常に大きな問題を含んでいるので、

「不登校」と「医療」との関係、

「不登校」研究の歴史などを踏まえながら

簡単に整理してご説明しようと思います。

▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽

① 「不登校」研究の始まり

「身体問題も非行も怠学もない学校欠席現象」

が話題となり始めたのは

1941年(!)のアメリカ。

それまでは「怠学」

と考えるのが一般的だったが、

当時の研究者ジョンソンが

「学校恐怖症school Phobia」

と名付けたのが最初と言えるだろう。

不登校の子どもたちが学校に入れず

校門の前で立ちすくんで動けない状況から、

「恐怖症」の一種と報告したのだ。

ジョンソンはその後の研究で、

親から離れて

過ごさねばならない状況への不安

つまり「分離不安」が背景にあり、

子どもの親への過依存と

親の過保護によって生じるもので、

本当は恐怖症ではなく、

分離不安が原因で

登校できなくなるに違いないと考えた。

「病気だ」という結論から

「子どものせい」「親のせい」

という結論に結び付けたのだ。

しかしその後アメリカでは

学校教育そのものが大きく改革されてゆき、

現在では

日本とは比較にならないほど緩やかで柔軟な

民主主義教育が実践されている。

もちろんアメリカの社会全体としては

決して素晴らしいわけではなく

むしろ荒んでいる面もたくさんあるが、

インクルーシブ教育も当たり前になっている。

それに対して日本の教育は

今でも戦前の軍国主義の名残を残したまま。

「不登校」の要因についても、

50年くらい前に

アメリカで考えられていたような

「病気」

「家庭の躾」

「子どもの精神力」

などといった安易な結論付けが、

日本では今でも繰り返され続けている。

②1950年から60年代の不登校

遡ること1950 年代、

日本でも「不登校」という現象が

問題として取り上げられるようになり、

50年代後半以降には主に精神科医を中心に

ジョンソンらの意見が輸入され、

「母子分離不安」を伴う

不安神経症の一種として

「学校恐怖症」という言葉が広がった。

しかし当初、

「分離不安が不登校の原因である」

としていたにもかかわらず、

高校進学後の子にも

不登校が見られるようになり、

「分離不安」が原因であるとするのは

無理があると考えられるようになる。

そこで挙がってきたのが

「自己万能感脅威説」

「回避反応説」

「抑うつ不安説」

などのいろいろな説である。

「自己万能感脅威説」とは

小学校までは先生も親も

自己肯定感を高めようと

手厚く接してくれ、

自分も周りも「何でもよく出来る子」

と考える子は少なからずいる。

しかし中学や高校に上がると、

競争も激しくなり

勉強も課題も難しくなるため、

頑張っても乗り越えられない現実を

見せつけられる。

多くの子はそこで自分の身の丈を知り

等身大の自分を受け入れながら

大人へ成長していくが、

「なんでもできる」

を支えにしてきた子にとっては

「なんでもできる」

というイメージが崩れてしまい、

それが苦しくて学校に行けなくなる、

という考えだ。

こういった諸説ある中で

「登校拒否」という言葉も生まれた。

そして1960 年代半ばまでは、

「登校拒否」は分裂病の初期症状や

適応障害の“病気”であるから

治療をしなければならないと、

治療対象としてとらえられていた。

この頃から

「親や本人の問題なのか?」

「学校そのものには問題はないのか?」

という問いは根本的に欠けていたのだ。

③ 「不登校」という言葉

「不登校」という言葉が広がったのは

1968年、日本児童精神医学会で

精神医学者清水将之が使ったのが始まりだ。

「諸疾患のための就学不能

親の無理解や貧困による不就学

非行などが原因となっている怠学

などを除外したものを一括して

不登校(non-attendanncde at school)

と称する。」

と清水将之は述べた。

とは言えこの言葉が定着したのは

もっとはるか後の

1980年代になってからである。

それまでは

「学校恐怖症」から始まり

「登校拒否」

「登校すくみ」

「学校ぎらい」など

様々な呼ばれ方をされていた。

これら言葉の変遷からも読み取れるように、

「不登校」という現象の要因を

病的なものと理解するのか、

本人の意志によるものと理解するのか、

それぞれの立場や時期で齟齬が生じている。

つまり、これまで

「なんで行けないのかわけわからん」から

原因を特定しよう。

それに合った名前をつけよう。

ということを、それぞれの立場で主張し、

50年以上繰り返してきたのである。

その間にアメリカでは

既存の学校教育の限界を認め、

それを前提とした教育改革が進むにつれて

インクルーシブ教育が広がり、

オルタナティヴスクール

チャータースクール

ホームエデュケーションなど

様々な学校以外の育ちの場も

確保されるようになる。

そして“不登校”という状態で子ども達が

精神的に追い込まれることなど

ありえない状況になっているのに。

④ 1970年代の不登校

日本では

1960年代後半から70年代にかけては

授業不適応の児童を“精神薄弱児”とみなして

“特殊学級”を勧めたり、

“自己中心的な異常児”と決めつける傾向が

強かった。

そしてこの時代には、

現在では当たり前になっている

「数値目標」による“不登校の数減らし競争”

よりも、さらに激しい

「自治体間での数減らし競争」があったそうだ。

そのおかげで(??)

1950 年前後に

40〜100 万人だった長期欠席児童生徒は

1970 年代の半ばには

約5万人に急減したという。

しかしこれはあくまでも表向きのことで、

その陰で精神疾患まで追い込まれる子が

後を絶たなかっただけでなく、

世間体などのために

そういう子たちが家や施設などの

社会から隔絶された場所に隔離されて

一生を終えるということも

決して珍しい例ではなかったのだ。

そしてさらに1971 年の中教審答申では

「登校拒否は

自我の発達の未熟さから生じた

幼稚な行動というべきであり、

精神病の診断を安易にすることは

極めて危険である」

と、当時の精神科医療に問題提起をしている。

かつては

「病気だ!」「治療だ!」と

叫んでいたものが

今度は

「家庭だ!」「躾けだ!」と

全く別の方向に振り切る動きとなったのだ。

そういった方向性の“ブレ”もあって

70年代には

児童精神科等以外の心理学者や

行政、非専門家など

さまざまな論議や実践が出てきた。

その例としては

早期の学校復帰を目指して

体育学者が実践した「キャンプ療法」、

「引き出し屋」とよばれる

引きこもりの子を暴力的に引っ張り出す商売、

さらには、

暴力を用いたスパルタ教育を実践する

「戸塚ヨットスクール」が開校したのも

この時期である。

ちなみに戸塚ヨットスクールの開校当初は

一般の人々の中にも一定の賛同者がいた。

戸塚宏はTVバラエティなどにも出ていたし

教員の中にも

「これくらいの躾が必要な子はいるよな」

という意見を言う者もいた。

それだけ“暴力に鈍感な社会“だったのだ。

その後、1979年から1982年にかけて

体罰が原因で塾生5名が死亡し

傷害致死罪、監禁致死罪で

起訴された戸塚宏は

懲役6年の刑が確定するが

保釈中の1986年に保釈された際に

戸塚ヨットスクールを再開。

1987年には石原慎太郎を会長とする

「戸塚ヨットスクールを支援する会」も発足した。

2006年に満期出所したのちに再び活動を始め

その年10月には25歳の訓練生の男性が

スクール近くで水死体となって発見。

2009年には18歳の訓練生の女性が

戸塚ヨットスクール寮から飛び降り自殺。

2010年には30代の訓練生の男性が

スクール寮から転落し重傷を負う。

2012年にも21歳の訓練生の男性が

寮から飛び降りて自殺。

これだけの人を死に追いやってもなお

自民党の政治家西村眞悟

コメディアン伊東四朗

元航空幕僚長田母神俊雄

登山家野口健

などの著名人が支援し、

需要があって生徒が集まるという

まさに日本の狂気である。

⑤ 80年代の不登校~

80年代は学校が荒れていた。

自分が信愛学園(現 浜松学芸高校)

に勤め始めた僕はこの頃の“荒れた学校“を

リアルタイムで体験した。

暴走族が校内にバイクで入ってくる

昼休みに校内で生徒がタバコを吸う

街で生徒が万引き事件を起こす

暴力事件を起こす

怒らない先生の授業は無法地帯

などなど。

ま、毎日ワクワクドキドキで面白かった。

でも毎日がそんな状態だったから、

不登校に関しては

ほとんど手が回っていなかったのは確か。

それは今でも大きな反省点の一つだ。

▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽

こんな学校教育現場にいた自分は

当時知る由もなかったが、

ちょうどこの時代、児童精神科医渡辺位は

それまでの不登校観を大転換していた。

渡辺は学力偏重の学校教育を批判し

不登校(登校拒否)は

「自己喪失の危機にさらされる学校状況から

自己を防衛するための回避行動である」

と考え発表したのだ。

渡辺の見解以降、

「病んでいるのは

不登校になった子どもではない。

不登校を生み出した学校教育なのだ」

そして

「不登校は“病気”ではない」という認識が、

世の中に広がっていった。

渡辺の発想は、

当時世界中の精神医学で広がっていた「反精神医学」や

精神医療改革の流れとリンクしている。

精神科医ロナルド・D・レインは

その当時

「これまでの精神医学は、

失調を生み出す社会環境に側には目を向けず、

ひたすら個人側の脳やこころの問題として捉え、

個人に『病気』『障がい』のレッテルを張ってきた。」

「精神障害者とされる人たちは社会の孕む

矛盾や負荷のしわ寄せをこうむった者で、

しかも社会は彼等を『病人』『異常な存在』として

差別や排除を行い二重に苦しめてきた。」

と唱え、

環境が人を病へと追い込むということに気づき

「根本的な治療とは環境を変えることである」

と主張した。

自分も臨床的に実感していることではあるが

成育歴や環境によって

精神的に追い込まれてゆくケースが非常に多い。

精神疾患は“環境の病”と言っても過言ではなく、

環境を変えることによって

疾患の症状が軽減され、

治癒に向かうことも珍しいことではない。

通っているみんなと

日々向き合っている私たちとしたら、

「環境を整えることの大切さ」は

ごく当たり前の感覚として

身に染みて実感していることだ。

世界で広がっていた精神医学改革の潮流は

「入院によって治療する」から

「生活環境の中で治療してゆく」へ

「精神疾患は薬で治す」から

「向精神薬の乱用は止める」へと

変わっていった。

⑥ 医療・福祉の立ち遅れ

その一方で、1960年代から

ハンセン病患者と同じく精神患者に対して

隔離収容政策を行っていた日本では、

世界の流れに大きく後れを取っていた。

1968年には、世界保健機関が

日本における人権無視の精神医療に対して

警告を出していた(クラーク勧告)が、

日本はこれにも従っていなかった。

そして1983年、

宇都宮病院で、看護職員らの暴行によって

2名の患者が死亡した事件(宇都宮事件)

がきっかけとなって

1987年、精神保健福祉法が制定された。

これを機にやっと、

入院規定の整備、入院後の処遇改善なども

明文化された。

それによって、

患者に対する不適切な処遇は改善され、

明るく開放的な病棟が一般的になってゆく。

1995年

虐待によって強制労働させた「水戸事件」

1995年

入院患者不審死26件という大和川病院事件

2001年

朝倉病院事件、箕面ヶ丘病院事件

2009年

患者が身体拘束中に死亡した貝塚中央病院事件

2013年には国連人権理事会が日本に対し、

本人同意のない長期入院が非常に多いこと、

過剰な身体拘束と隔離を警告

2014年に日本が

障害者権利条約を批准したのちも

2015年

石郷岡病院事件、相模原障害者施設殺傷事件

2020年

看護職員6名による複数入院患者への

虐待が発覚した神出病院事件

などなど、

いまだに日本の医療現場や福祉現場は

人権や差別に対する意識や

従事者の資質といった

根本的な多くの課題を抱えているのだ。

前述した渡辺位が述べた主張は

レインが統合失調症で述べたことの

不登校バージョンと言ってもよい。

つまり渡辺は、不登校という現象を

社会体制全体の環境の問題と捉えたのだ。

精神医療で

「環境が問題なのだ」

と主張するようになったように、

障がい福祉で

「障がいは個人ではなく社会にある」

と訴えたように

不登校も

「学校という環境が作り出したものだ」

と気付いたのである。

この頃から

「不登校」という表現が一般的になってゆく。

そして、

「不登校は病気ではない」

「学校という教育環境が合わないために起こる

自己防衛反応である」

という認識が

有識者のみならず一般にも広がる。

そして

1985年に始まった東京シューレを始め

1990年代にかけて

全国各地で次々とフリースクールが

開校してゆくこととなった。

さらに2016年に制定された

「教育機会確保法」では

・子どもたちが学校以外の学びの場で育つこと

・子どもにも休む権利があること

・国及び地方公共団体は保護者や生徒に、

フリースクールなど学校以外の育ちの場を

紹介しなければならないこと。

・国及び地方公共団体は

フリースクール等学校以外の場における活動に

必要な財政上の措置を講じねばならないこと。

が明記された。

とは言え

これまでの日本の教育行政の中では

フリースクールに対する

恒常的な経済的支援はほとんどなく

現在もフリースクールに対する

財政的支援がないことはもちろん

保護者や子どもたちへの紹介すら

徹底されてはいない。

それもあって、これまでに生まれた

たくさんのフリースクールの中でも

今でも存続しているのはごくわずかである。

⑦ 不登校は“問題”なのか?

以上、不登校の歴史をざっくりと書いたが、

今一度根本的な問いに立ち返る。

それは

「不登校は“問題”なのか?」という問いだ。

「学校恐怖症」と呼ばれ

「分離不安が原因」と言われていた初期。

そして

「分裂症の初期症状、適応障害であるから

治療が必要だ」と言われていた時代。

「『学校ぎらい』であり家庭の躾けや

本人の性格や未熟さが原因だ」と

厳しい指導が肯定されていた時代。

さらに

やっと環境に着目し言及するようになり

「病気ではない。」

「自己防衛のための回避行動である。」

「学校という環境の問題である。」と

精神医学とともに進歩を遂げた現在。

こう考えれば、

問いの答えは明らかであるはずだ。

不登校そのものが“問題”なのではなく、

子どもたちを不登校に追い込む

学校という環境が“問題”なのだ。

こう言うと、

「いや、学校は良いところです!」

「先生たちも頑張ってます!」

と主張する人もいるだろう。

自分も先生という仕事をしていたから

学校という教育システムの

優れた面も便利な面も

たくさん知っている。

いつも精一杯頑張っている

誠意溢れる先生たちも知っている。

でも僕は絶賛も全否定もしない。

学校にいるのが合っている子もいれば

学校にいるのが合っていない子もいる。

それだけのことだ。

学校環境の中で育つ子もいるが、

“それが全てではない”ということ。

そもそも、学校が全ての子どもたちにとって

理想的な場所であるわけがない。

「楽しい学校生活を送った」

「苦しい学校生活を乗り越えたから今がある」

などという大人や

小学校、中学校、高校、大学、勤務校と

「学校」という世界でしか生きてこなかった先生が

不登校の子たちに

いくら「頑張れ!」と言ったところで

多くの子どもたちは精神的に追い込まれるだけ。

不登校が問題なのではない。

「『不登校は問題だ』と言う自分たちこそが

問題である」

ということに気づかなければ、

不登校という現象の先にある、

深刻な問題は解決の方向へ進むことはない。

⑧ 「不登校」の治療って?

子どもは本来とてもまじめな存在である。

アイデンティティが確立されるまで

保護者の言葉を絶対的なものと信じ

自分を律しようとする気持ちが非常に強い。

だからしばしば

「~しなければいけない」ということを

「~したい」という言葉で表現してしまったり、

この違いを認識できない子も少なくない。

さらに、親の望む自分であろうと

「学校に行かなければいけない」を

「学校に行きたい」と表現してしまうのは

決して珍しいことではない。

そのため大人は、

学校という環境に合わず疲れ切っていても

「学校に行かなければいけない」と思い続け、

無理をして通って精神的に追い込まれ、

ついには病んでしまうという

子どもたちの心の中を

見落としてしまいがちなのだ。

さらにこの場面で、先生や親から

「学校に行きなさい」

「学校に来ないとダメ」

という言葉をかけられれば、

事態は更に深刻なものとなる。

統合失調症にまで追い込まれる子も

珍しくはないのだ。

こうして、

不登校と精神疾患とが結びつく。

「精神的に病んでいるから不登校になる」

のではなく、

「『学校に行かなければいけない』

と自分を追い込み、

『学校に行きなさい』

と周りから追い込まれ、

その結果として精神的に病んでしまう」のだ。

この極めて単純な構図に、

児童精神科医のほとんどは

気付いているはずだと僕は信じたい。

環境を改善することもなく

ただ子どもを入院させて服薬させ

病院で規則正しい生活をさせたとしても

一時的な対症療法に過ぎないことも

児童精神科医ならばわかっているはずだ。

以前、ある病院の児童精神科医が

ある子どもを

「学校復帰のために」

「お母さんを安心させるため」

入院させると言ったことを覚えている。

僕は個人的には、

鬱状態や疾患の病症が酷い子や、

ゲーム依存やネット依存に陥り

昼夜逆転してしまっている子のために、

一旦環境を変えたり

依存を断ち切って

生活習慣を戻すために入院させる

ということには必ずしも反対はしない。

しかし、

「学校復帰のために入院」というのは

これまで長々と書いたように

本質的な解決策ではないと思っている。

一時的に環境を変えて心をリセットする

くらいの意味はあるかもしれないし、

その後継続的に

学校で生活するようになる可能性も

全くないとは言えない。

「学校に“適応”させたい」と願う

保護者の気持ちと

「学校に戻らないとダメ」という

本人自身の気持ちを

一時的にでも満たすかもしれない。

しかし、何度も入院してみたものの

退院して程なくして再び不登校になったり

入院前よりも酷い状態になるケースは

これまでもたくさん見てきた。

本人を変えようとするばかりで

環境を変えないのだから

それはある意味当然の結果だ。

それでもなお

「学校復帰のために」

「お母さんを安心させるため」と

入院を勧める医師の姿勢は

正直理解しがたいものがある。

ただこの記事には

「学校復帰」という文言がないので

「不登校に特化した治療」ということが

どういったイメージのものなのか

今一つ見えてこない。

⑨ 「不安」は環境が生み出すもの

記事には

「不安症やうつ病などの精神疾患による不安や、

注意欠陥・多動症や自閉スペクトラム症などの

発達障害が不登校行動の促進要因になっている」

「投薬による不安改善や

認知行動療法による治療に加え、

自宅と離れた環境での生活環境の改善を図る。」

「院内学級を設けることができれば、

不安の原因にもなる勉学の遅れを解消でき、

基礎学力や生活のリズムを整えられる。」

と書いてあったが、

正直、首をかしげる点がいくつもあった。

何度も繰り返すが

不登校の子どもたちが

「不安症やうつ病などの精神疾患による不安」

を抱えているとしたら

それは、

不登校になっている自分を

「学校に行けない自分はダメだ」

と責めている

または

親や先生が

「学校に行かないあなたはダメだ」

と追い込んでいるからだ。

その不安は、

不登校になった“原因”ではない。

追い込まれた“結果”である。

そしてもう一点。

「注意欠陥・多動症や自閉スペクトラム症などの

発達障害が不登校行動の促進要因」

という表現も、整理して考えれば

その誤りに気付くはずである。

「注意欠陥・多動症や

自閉スペクトラム症などの発達障害」

そのものは

人それぞれの個性であり特性に過ぎない。

教育現場が

その個性や特性を理解しないから、

教育現場が

その個性や特性を受容し生かす教育をしないから、

本人がしんどくなって

不登校になる。

それらが「促進要因」なのではなく、

学校環境がそれらを理解・受容できず、

規則や枠の中に杓子定規に

当てはめようとして

本人に過大なストレスを与えた結果、

不登校となるのだ。

この不登校病棟開設の記事を読んで

「良いことだね」

「こうやって不登校が減るかもしれないね」

なんて考える人は少なからずいるだろう。

しかし僕にしてみれば

「学校に行かなければダメ」

という固定観念に縛られた

古い「不登校観」を持った人々によって

知らず知らずのうちに

追い込まれてゆく子どもたちの姿が

眼に浮かんできてしまう。

もしかしたらこの記事は、

記者の思い込みや誤解がベースとなって

拙い表現で書かれているだけで、

病院のスタンスは微妙に違うのかもしれない。

でも実はこの記事は、

教育、医療、福祉、そして報道でも

さまざまな人々が、

「精神疾患」

「発達障がい」

「不登校」

「教育環境」の相関性を整理できず、

「原因」「結果」など

客観的な分析や理解が不十分であることの

象徴であるのかもしれない。

(了)

#不登校

#ドリームフィールド

#医療

#発達障がい

#不登校も権利

#学校

気合い入れて読んでいただきたいですっ (笑)

「“不登校治療”(?)のための入院病棟」

を開設するとのこと。

“絶対悪”と非難するわけではありませんが、

精神医学の見地から見ても

非常に大きな問題を含んでいるので、

「不登校」と「医療」との関係、

「不登校」研究の歴史などを踏まえながら

簡単に整理してご説明しようと思います。

▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽

① 「不登校」研究の始まり

「身体問題も非行も怠学もない学校欠席現象」

が話題となり始めたのは

1941年(!)のアメリカ。

それまでは「怠学」

と考えるのが一般的だったが、

当時の研究者ジョンソンが

「学校恐怖症school Phobia」

と名付けたのが最初と言えるだろう。

不登校の子どもたちが学校に入れず

校門の前で立ちすくんで動けない状況から、

「恐怖症」の一種と報告したのだ。

ジョンソンはその後の研究で、

親から離れて

過ごさねばならない状況への不安

つまり「分離不安」が背景にあり、

子どもの親への過依存と

親の過保護によって生じるもので、

本当は恐怖症ではなく、

分離不安が原因で

登校できなくなるに違いないと考えた。

「病気だ」という結論から

「子どものせい」「親のせい」

という結論に結び付けたのだ。

しかしその後アメリカでは

学校教育そのものが大きく改革されてゆき、

現在では

日本とは比較にならないほど緩やかで柔軟な

民主主義教育が実践されている。

もちろんアメリカの社会全体としては

決して素晴らしいわけではなく

むしろ荒んでいる面もたくさんあるが、

インクルーシブ教育も当たり前になっている。

それに対して日本の教育は

今でも戦前の軍国主義の名残を残したまま。

「不登校」の要因についても、

50年くらい前に

アメリカで考えられていたような

「病気」

「家庭の躾」

「子どもの精神力」

などといった安易な結論付けが、

日本では今でも繰り返され続けている。

②1950年から60年代の不登校

遡ること1950 年代、

日本でも「不登校」という現象が

問題として取り上げられるようになり、

50年代後半以降には主に精神科医を中心に

ジョンソンらの意見が輸入され、

「母子分離不安」を伴う

不安神経症の一種として

「学校恐怖症」という言葉が広がった。

しかし当初、

「分離不安が不登校の原因である」

としていたにもかかわらず、

高校進学後の子にも

不登校が見られるようになり、

「分離不安」が原因であるとするのは

無理があると考えられるようになる。

そこで挙がってきたのが

「自己万能感脅威説」

「回避反応説」

「抑うつ不安説」

などのいろいろな説である。

「自己万能感脅威説」とは

小学校までは先生も親も

自己肯定感を高めようと

手厚く接してくれ、

自分も周りも「何でもよく出来る子」

と考える子は少なからずいる。

しかし中学や高校に上がると、

競争も激しくなり

勉強も課題も難しくなるため、

頑張っても乗り越えられない現実を

見せつけられる。

多くの子はそこで自分の身の丈を知り

等身大の自分を受け入れながら

大人へ成長していくが、

「なんでもできる」

を支えにしてきた子にとっては

「なんでもできる」

というイメージが崩れてしまい、

それが苦しくて学校に行けなくなる、

という考えだ。

こういった諸説ある中で

「登校拒否」という言葉も生まれた。

そして1960 年代半ばまでは、

「登校拒否」は分裂病の初期症状や

適応障害の“病気”であるから

治療をしなければならないと、

治療対象としてとらえられていた。

この頃から

「親や本人の問題なのか?」

「学校そのものには問題はないのか?」

という問いは根本的に欠けていたのだ。

③ 「不登校」という言葉

「不登校」という言葉が広がったのは

1968年、日本児童精神医学会で

精神医学者清水将之が使ったのが始まりだ。

「諸疾患のための就学不能

親の無理解や貧困による不就学

非行などが原因となっている怠学

などを除外したものを一括して

不登校(non-attendanncde at school)

と称する。」

と清水将之は述べた。

とは言えこの言葉が定着したのは

もっとはるか後の

1980年代になってからである。

それまでは

「学校恐怖症」から始まり

「登校拒否」

「登校すくみ」

「学校ぎらい」など

様々な呼ばれ方をされていた。

これら言葉の変遷からも読み取れるように、

「不登校」という現象の要因を

病的なものと理解するのか、

本人の意志によるものと理解するのか、

それぞれの立場や時期で齟齬が生じている。

つまり、これまで

「なんで行けないのかわけわからん」から

原因を特定しよう。

それに合った名前をつけよう。

ということを、それぞれの立場で主張し、

50年以上繰り返してきたのである。

その間にアメリカでは

既存の学校教育の限界を認め、

それを前提とした教育改革が進むにつれて

インクルーシブ教育が広がり、

オルタナティヴスクール

チャータースクール

ホームエデュケーションなど

様々な学校以外の育ちの場も

確保されるようになる。

そして“不登校”という状態で子ども達が

精神的に追い込まれることなど

ありえない状況になっているのに。

④ 1970年代の不登校

日本では

1960年代後半から70年代にかけては

授業不適応の児童を“精神薄弱児”とみなして

“特殊学級”を勧めたり、

“自己中心的な異常児”と決めつける傾向が

強かった。

そしてこの時代には、

現在では当たり前になっている

「数値目標」による“不登校の数減らし競争”

よりも、さらに激しい

「自治体間での数減らし競争」があったそうだ。

そのおかげで(??)

1950 年前後に

40〜100 万人だった長期欠席児童生徒は

1970 年代の半ばには

約5万人に急減したという。

しかしこれはあくまでも表向きのことで、

その陰で精神疾患まで追い込まれる子が

後を絶たなかっただけでなく、

世間体などのために

そういう子たちが家や施設などの

社会から隔絶された場所に隔離されて

一生を終えるということも

決して珍しい例ではなかったのだ。

そしてさらに1971 年の中教審答申では

「登校拒否は

自我の発達の未熟さから生じた

幼稚な行動というべきであり、

精神病の診断を安易にすることは

極めて危険である」

と、当時の精神科医療に問題提起をしている。

かつては

「病気だ!」「治療だ!」と

叫んでいたものが

今度は

「家庭だ!」「躾けだ!」と

全く別の方向に振り切る動きとなったのだ。

そういった方向性の“ブレ”もあって

70年代には

児童精神科等以外の心理学者や

行政、非専門家など

さまざまな論議や実践が出てきた。

その例としては

早期の学校復帰を目指して

体育学者が実践した「キャンプ療法」、

「引き出し屋」とよばれる

引きこもりの子を暴力的に引っ張り出す商売、

さらには、

暴力を用いたスパルタ教育を実践する

「戸塚ヨットスクール」が開校したのも

この時期である。

ちなみに戸塚ヨットスクールの開校当初は

一般の人々の中にも一定の賛同者がいた。

戸塚宏はTVバラエティなどにも出ていたし

教員の中にも

「これくらいの躾が必要な子はいるよな」

という意見を言う者もいた。

それだけ“暴力に鈍感な社会“だったのだ。

その後、1979年から1982年にかけて

体罰が原因で塾生5名が死亡し

傷害致死罪、監禁致死罪で

起訴された戸塚宏は

懲役6年の刑が確定するが

保釈中の1986年に保釈された際に

戸塚ヨットスクールを再開。

1987年には石原慎太郎を会長とする

「戸塚ヨットスクールを支援する会」も発足した。

2006年に満期出所したのちに再び活動を始め

その年10月には25歳の訓練生の男性が

スクール近くで水死体となって発見。

2009年には18歳の訓練生の女性が

戸塚ヨットスクール寮から飛び降り自殺。

2010年には30代の訓練生の男性が

スクール寮から転落し重傷を負う。

2012年にも21歳の訓練生の男性が

寮から飛び降りて自殺。

これだけの人を死に追いやってもなお

自民党の政治家西村眞悟

コメディアン伊東四朗

元航空幕僚長田母神俊雄

登山家野口健

などの著名人が支援し、

需要があって生徒が集まるという

まさに日本の狂気である。

⑤ 80年代の不登校~

80年代は学校が荒れていた。

自分が信愛学園(現 浜松学芸高校)

に勤め始めた僕はこの頃の“荒れた学校“を

リアルタイムで体験した。

暴走族が校内にバイクで入ってくる

昼休みに校内で生徒がタバコを吸う

街で生徒が万引き事件を起こす

暴力事件を起こす

怒らない先生の授業は無法地帯

などなど。

ま、毎日ワクワクドキドキで面白かった。

でも毎日がそんな状態だったから、

不登校に関しては

ほとんど手が回っていなかったのは確か。

それは今でも大きな反省点の一つだ。

▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽

こんな学校教育現場にいた自分は

当時知る由もなかったが、

ちょうどこの時代、児童精神科医渡辺位は

それまでの不登校観を大転換していた。

渡辺は学力偏重の学校教育を批判し

不登校(登校拒否)は

「自己喪失の危機にさらされる学校状況から

自己を防衛するための回避行動である」

と考え発表したのだ。

渡辺の見解以降、

「病んでいるのは

不登校になった子どもではない。

不登校を生み出した学校教育なのだ」

そして

「不登校は“病気”ではない」という認識が、

世の中に広がっていった。

渡辺の発想は、

当時世界中の精神医学で広がっていた「反精神医学」や

精神医療改革の流れとリンクしている。

精神科医ロナルド・D・レインは

その当時

「これまでの精神医学は、

失調を生み出す社会環境に側には目を向けず、

ひたすら個人側の脳やこころの問題として捉え、

個人に『病気』『障がい』のレッテルを張ってきた。」

「精神障害者とされる人たちは社会の孕む

矛盾や負荷のしわ寄せをこうむった者で、

しかも社会は彼等を『病人』『異常な存在』として

差別や排除を行い二重に苦しめてきた。」

と唱え、

環境が人を病へと追い込むということに気づき

「根本的な治療とは環境を変えることである」

と主張した。

自分も臨床的に実感していることではあるが

成育歴や環境によって

精神的に追い込まれてゆくケースが非常に多い。

精神疾患は“環境の病”と言っても過言ではなく、

環境を変えることによって

疾患の症状が軽減され、

治癒に向かうことも珍しいことではない。

通っているみんなと

日々向き合っている私たちとしたら、

「環境を整えることの大切さ」は

ごく当たり前の感覚として

身に染みて実感していることだ。

世界で広がっていた精神医学改革の潮流は

「入院によって治療する」から

「生活環境の中で治療してゆく」へ

「精神疾患は薬で治す」から

「向精神薬の乱用は止める」へと

変わっていった。

⑥ 医療・福祉の立ち遅れ

その一方で、1960年代から

ハンセン病患者と同じく精神患者に対して

隔離収容政策を行っていた日本では、

世界の流れに大きく後れを取っていた。

1968年には、世界保健機関が

日本における人権無視の精神医療に対して

警告を出していた(クラーク勧告)が、

日本はこれにも従っていなかった。

そして1983年、

宇都宮病院で、看護職員らの暴行によって

2名の患者が死亡した事件(宇都宮事件)

がきっかけとなって

1987年、精神保健福祉法が制定された。

これを機にやっと、

入院規定の整備、入院後の処遇改善なども

明文化された。

それによって、

患者に対する不適切な処遇は改善され、

明るく開放的な病棟が一般的になってゆく。

1995年

虐待によって強制労働させた「水戸事件」

1995年

入院患者不審死26件という大和川病院事件

2001年

朝倉病院事件、箕面ヶ丘病院事件

2009年

患者が身体拘束中に死亡した貝塚中央病院事件

2013年には国連人権理事会が日本に対し、

本人同意のない長期入院が非常に多いこと、

過剰な身体拘束と隔離を警告

2014年に日本が

障害者権利条約を批准したのちも

2015年

石郷岡病院事件、相模原障害者施設殺傷事件

2020年

看護職員6名による複数入院患者への

虐待が発覚した神出病院事件

などなど、

いまだに日本の医療現場や福祉現場は

人権や差別に対する意識や

従事者の資質といった

根本的な多くの課題を抱えているのだ。

前述した渡辺位が述べた主張は

レインが統合失調症で述べたことの

不登校バージョンと言ってもよい。

つまり渡辺は、不登校という現象を

社会体制全体の環境の問題と捉えたのだ。

精神医療で

「環境が問題なのだ」

と主張するようになったように、

障がい福祉で

「障がいは個人ではなく社会にある」

と訴えたように

不登校も

「学校という環境が作り出したものだ」

と気付いたのである。

この頃から

「不登校」という表現が一般的になってゆく。

そして、

「不登校は病気ではない」

「学校という教育環境が合わないために起こる

自己防衛反応である」

という認識が

有識者のみならず一般にも広がる。

そして

1985年に始まった東京シューレを始め

1990年代にかけて

全国各地で次々とフリースクールが

開校してゆくこととなった。

さらに2016年に制定された

「教育機会確保法」では

・子どもたちが学校以外の学びの場で育つこと

・子どもにも休む権利があること

・国及び地方公共団体は保護者や生徒に、

フリースクールなど学校以外の育ちの場を

紹介しなければならないこと。

・国及び地方公共団体は

フリースクール等学校以外の場における活動に

必要な財政上の措置を講じねばならないこと。

が明記された。

とは言え

これまでの日本の教育行政の中では

フリースクールに対する

恒常的な経済的支援はほとんどなく

現在もフリースクールに対する

財政的支援がないことはもちろん

保護者や子どもたちへの紹介すら

徹底されてはいない。

それもあって、これまでに生まれた

たくさんのフリースクールの中でも

今でも存続しているのはごくわずかである。

⑦ 不登校は“問題”なのか?

以上、不登校の歴史をざっくりと書いたが、

今一度根本的な問いに立ち返る。

それは

「不登校は“問題”なのか?」という問いだ。

「学校恐怖症」と呼ばれ

「分離不安が原因」と言われていた初期。

そして

「分裂症の初期症状、適応障害であるから

治療が必要だ」と言われていた時代。

「『学校ぎらい』であり家庭の躾けや

本人の性格や未熟さが原因だ」と

厳しい指導が肯定されていた時代。

さらに

やっと環境に着目し言及するようになり

「病気ではない。」

「自己防衛のための回避行動である。」

「学校という環境の問題である。」と

精神医学とともに進歩を遂げた現在。

こう考えれば、

問いの答えは明らかであるはずだ。

不登校そのものが“問題”なのではなく、

子どもたちを不登校に追い込む

学校という環境が“問題”なのだ。

こう言うと、

「いや、学校は良いところです!」

「先生たちも頑張ってます!」

と主張する人もいるだろう。

自分も先生という仕事をしていたから

学校という教育システムの

優れた面も便利な面も

たくさん知っている。

いつも精一杯頑張っている

誠意溢れる先生たちも知っている。

でも僕は絶賛も全否定もしない。

学校にいるのが合っている子もいれば

学校にいるのが合っていない子もいる。

それだけのことだ。

学校環境の中で育つ子もいるが、

“それが全てではない”ということ。

そもそも、学校が全ての子どもたちにとって

理想的な場所であるわけがない。

「楽しい学校生活を送った」

「苦しい学校生活を乗り越えたから今がある」

などという大人や

小学校、中学校、高校、大学、勤務校と

「学校」という世界でしか生きてこなかった先生が

不登校の子たちに

いくら「頑張れ!」と言ったところで

多くの子どもたちは精神的に追い込まれるだけ。

不登校が問題なのではない。

「『不登校は問題だ』と言う自分たちこそが

問題である」

ということに気づかなければ、

不登校という現象の先にある、

深刻な問題は解決の方向へ進むことはない。

⑧ 「不登校」の治療って?

子どもは本来とてもまじめな存在である。

アイデンティティが確立されるまで

保護者の言葉を絶対的なものと信じ

自分を律しようとする気持ちが非常に強い。

だからしばしば

「~しなければいけない」ということを

「~したい」という言葉で表現してしまったり、

この違いを認識できない子も少なくない。

さらに、親の望む自分であろうと

「学校に行かなければいけない」を

「学校に行きたい」と表現してしまうのは

決して珍しいことではない。

そのため大人は、

学校という環境に合わず疲れ切っていても

「学校に行かなければいけない」と思い続け、

無理をして通って精神的に追い込まれ、

ついには病んでしまうという

子どもたちの心の中を

見落としてしまいがちなのだ。

さらにこの場面で、先生や親から

「学校に行きなさい」

「学校に来ないとダメ」

という言葉をかけられれば、

事態は更に深刻なものとなる。

統合失調症にまで追い込まれる子も

珍しくはないのだ。

こうして、

不登校と精神疾患とが結びつく。

「精神的に病んでいるから不登校になる」

のではなく、

「『学校に行かなければいけない』

と自分を追い込み、

『学校に行きなさい』

と周りから追い込まれ、

その結果として精神的に病んでしまう」のだ。

この極めて単純な構図に、

児童精神科医のほとんどは

気付いているはずだと僕は信じたい。

環境を改善することもなく

ただ子どもを入院させて服薬させ

病院で規則正しい生活をさせたとしても

一時的な対症療法に過ぎないことも

児童精神科医ならばわかっているはずだ。

以前、ある病院の児童精神科医が

ある子どもを

「学校復帰のために」

「お母さんを安心させるため」

入院させると言ったことを覚えている。

僕は個人的には、

鬱状態や疾患の病症が酷い子や、

ゲーム依存やネット依存に陥り

昼夜逆転してしまっている子のために、

一旦環境を変えたり

依存を断ち切って

生活習慣を戻すために入院させる

ということには必ずしも反対はしない。

しかし、

「学校復帰のために入院」というのは

これまで長々と書いたように

本質的な解決策ではないと思っている。

一時的に環境を変えて心をリセットする

くらいの意味はあるかもしれないし、

その後継続的に

学校で生活するようになる可能性も

全くないとは言えない。

「学校に“適応”させたい」と願う

保護者の気持ちと

「学校に戻らないとダメ」という

本人自身の気持ちを

一時的にでも満たすかもしれない。

しかし、何度も入院してみたものの

退院して程なくして再び不登校になったり

入院前よりも酷い状態になるケースは

これまでもたくさん見てきた。

本人を変えようとするばかりで

環境を変えないのだから

それはある意味当然の結果だ。

それでもなお

「学校復帰のために」

「お母さんを安心させるため」と

入院を勧める医師の姿勢は

正直理解しがたいものがある。

ただこの記事には

「学校復帰」という文言がないので

「不登校に特化した治療」ということが

どういったイメージのものなのか

今一つ見えてこない。

⑨ 「不安」は環境が生み出すもの

記事には

「不安症やうつ病などの精神疾患による不安や、

注意欠陥・多動症や自閉スペクトラム症などの

発達障害が不登校行動の促進要因になっている」

「投薬による不安改善や

認知行動療法による治療に加え、

自宅と離れた環境での生活環境の改善を図る。」

「院内学級を設けることができれば、

不安の原因にもなる勉学の遅れを解消でき、

基礎学力や生活のリズムを整えられる。」

と書いてあったが、

正直、首をかしげる点がいくつもあった。

何度も繰り返すが

不登校の子どもたちが

「不安症やうつ病などの精神疾患による不安」

を抱えているとしたら

それは、

不登校になっている自分を

「学校に行けない自分はダメだ」

と責めている

または

親や先生が

「学校に行かないあなたはダメだ」

と追い込んでいるからだ。

その不安は、

不登校になった“原因”ではない。

追い込まれた“結果”である。

そしてもう一点。

「注意欠陥・多動症や自閉スペクトラム症などの

発達障害が不登校行動の促進要因」

という表現も、整理して考えれば

その誤りに気付くはずである。

「注意欠陥・多動症や

自閉スペクトラム症などの発達障害」

そのものは

人それぞれの個性であり特性に過ぎない。

教育現場が

その個性や特性を理解しないから、

教育現場が

その個性や特性を受容し生かす教育をしないから、

本人がしんどくなって

不登校になる。

それらが「促進要因」なのではなく、

学校環境がそれらを理解・受容できず、

規則や枠の中に杓子定規に

当てはめようとして

本人に過大なストレスを与えた結果、

不登校となるのだ。

この不登校病棟開設の記事を読んで

「良いことだね」

「こうやって不登校が減るかもしれないね」

なんて考える人は少なからずいるだろう。

しかし僕にしてみれば

「学校に行かなければダメ」

という固定観念に縛られた

古い「不登校観」を持った人々によって

知らず知らずのうちに

追い込まれてゆく子どもたちの姿が

眼に浮かんできてしまう。

もしかしたらこの記事は、

記者の思い込みや誤解がベースとなって

拙い表現で書かれているだけで、

病院のスタンスは微妙に違うのかもしれない。

でも実はこの記事は、

教育、医療、福祉、そして報道でも

さまざまな人々が、

「精神疾患」

「発達障がい」

「不登校」

「教育環境」の相関性を整理できず、

「原因」「結果」など

客観的な分析や理解が不十分であることの

象徴であるのかもしれない。

(了)

#不登校

#ドリームフィールド

#医療

#発達障がい

#不登校も権利

#学校

Posted by さっさ at 21:51│Comments(0)